「これってハラスメント?」をなくすために ~“グレーゾーン”の理解が、職場の安心をつくる~

職場で増える「ハラスメントかどうか判断に迷う」という声

- 「同僚の注意にモヤモヤしたけど、ハラスメントとまでは言えない気がする」

- 「業務上の叱責のつもりが、部下から『ハラスメントだ!』と言われて困った」

職場でのハラスメントに関する相談やトラブルは、「明らかにアウト」な行為ではなく、上記の声で表されるようないわゆる「グレーゾーン」と呼ばれる微妙なラインの言動が原因となることも少なくありません。このようなケースでは、加害者にも「自分の言動が不適切だった」という自覚がないことも多く、ゆえに被害者や、こうした行為を見聞きした人も見過ごしてしまいがちです。一方で、ハラスメント行為はエスカレートしやすいという特徴もあるため、「グレーゾーンだし…」といって不適切な行為を見過ごし続けた結果、重大なハラスメント事案になってしまう、というリスクもあります。

境界線を学ぶことは、予防につながる。けれど…

ハラスメントと判断される行為は、法律によってその定義が定められているので、ハラスメントの定義をふまえて「やってはいけない行為を知る」ことは重要です。加えて、昨今はグレーゾーンが問題になることも多いため「どこからがハラスメントになるのか」を理解することも、現場の防止策として大きな意味を持ちます。

【職場で『グレーゾーン』と捉えられがちな行為例】

グレーゾーンについての理解は必要ですが、グレーゾーンだと捉えられがちな行為は多様、かつたくさんあるため、そのすべてを取り上げて研修等で周知をしていくことは不可能です。また、ハラスメントになるか否かの境界線を見極めさせるような学習は、「ハラスメントにならない、ギリギリのラインを探る」という行為につながるリスクもはらみます。

このことから、昨今の教育のトレンドは、ハラスメントにはあたらないが不適切な行為(=グレーゾーンの行為)とハラスメントの間の境界線を学ぶのではなく、「ハラスメントになるかどうかに関係なく、不適切だと受け取られる可能性のある行為自体をなくしていく」という方向へと向かっています。

「判断に迷う言動」を扱った《ハラスメント防止 eラーニング》

当社では、ハラスメントのグレーゾーンを扱った教材で社内教育をしたい、という教育ニーズに応える《ハラスメント防止 eラーニング》を多数御提供しています。

当社のeラーニング教材は、職場でよくある「判断に迷う」言動を題材に、当事者の心理や、それぞれの立場でとれる改善策に触れながら、受講者自身が自分の言動に引き付けて考えることのできる内容になっています。

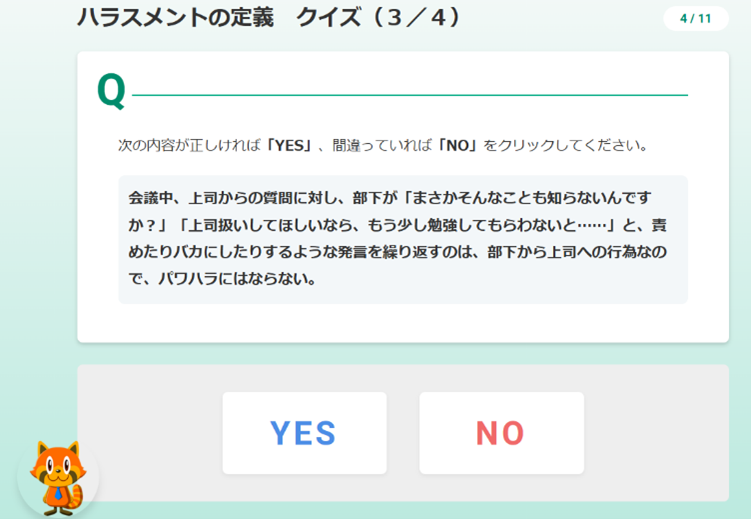

一方的に知識を詰め込むのではなく、「どうすればよかったのか?」をクイズ形式で学ぶことで、行動変容へとつなげます。解説では、不適切だと受け取られる可能性のある行為自体をなくしていくことの重要性を丁寧に展開しています。

「これってハラスメント?」という疑問を曖昧なまま放置せず、伝えるべきことはきちっと伝える教育は、組織の安心・安全をつくります。社員の相互理解や共通認識を深める教育として、ぜひご検討ください。