「不機嫌ハラスメント」とは?

最近、「不機嫌ハラスメント(「フキハラ」と略されることも)」という言葉を耳にする機会が増えました。

多くの場合、不機嫌な態度や言動によって周囲にストレスを与え、職場環境に悪影響を及ぼす行為が「不機嫌ハラスメント」と呼ばれているようです。しかし実は、法的な定義がなされているセクハラやパワハラと違い、「不機嫌ハラスメント」自体は明確なハラスメントとして定義されているわけではありません。不機嫌な態度や言動だけをとりあげて「ハラスメントだ」とはいえないのです。

とはいえ、不機嫌な態度が原因でコミュニケーションが滞り、職場の雰囲気や生産性が低下するリスクは見過ごせません。また、不機嫌な態度や言動がエスカレートした結果、パワハラになることもあります。本記事では、「不機嫌ハラスメント」が引き起こす問題点や防止策について解説します。

「不機嫌ハラスメント」はなぜ問題視されるのか?

1. 明確なハラスメントとは言えないグレーゾーン

セクハラやパワハラは、その定義や、どのような行為がハラスメントになるのかといったことが法律やガイドラインなどで示されており、企業も防止策を整備しているケースが多く見られます。一方で「不機嫌ハラスメント」は、礼儀を欠いた態度や冷たい受け答え、相手に対する否定的な声掛けといった、職場での不適切な言動が伴うものの、「ハラスメント」と断定しづらいグレーゾーンであることも多く、対策をとりづらい現状があります。

2. 生産性や職場環境に悪影響を及ぼす

「不機嫌ハラスメント」は、実際にはハラスメントとはならない場合も多いものの、職場に以下のような悪影響を与える可能性を含んでいます。

- 周囲への心理的ストレス

不機嫌な態度をあらわにしている人に対して、周囲の人はコミュニケーションをとる際に不安や緊張を覚えます。周囲のメンバーに対し、メンタルヘルス面でマイナスの影響を与える可能性があります。

- チームワークの低下

「ため息」や「冷たい受け答え」といった対応をする相手には、報連相を躊躇する関係性や雰囲気が生まれます。その結果、仕事の質やスピードが落ちることも考えられます。

- 組織風土の悪化

一部の人の不機嫌な態度が容認されれば、メンバーが「自分が不機嫌な態度をとっても許されるだろう」と感じるようになり、相互不信も高まるなどして組織風土が悪化していきやすくなります。

インシビリティとの関係

近年、職場での礼節の欠如を指す「インシビリティ(Incivility)」も注目を集めています。たとえば、挨拶を無視したり、冷たい言葉を投げかけたりする行為は、インシビリティの代表例といわれます。不機嫌ハラスメントも、こうした小さな無礼から始まるケースが少なくありません。

インシビリティがエスカレートすると、最終的にはハラスメントにつながる可能性もあるため、放置をせずに早めの対策が大切です。

「不機嫌ハラスメント」を防ぐためのポイント

「不機嫌ハラスメント」という言葉が聞かれるようになった背景には、多くの人が、ある人の不機嫌な態度に困っている現状があると考えられます。一方で、単純に「ハラスメントだ!」と相手を責めても問題は解決しません。「不機嫌な態度が、職場全体の雰囲気を悪くし、働きやすい環境を損なう」という認識を全社員で共有し、解消のための行動に移すことが大切です。

◇ポイント1. 社内での共通認識を持つ

「不機嫌ハラスメントは、法的にはハラスメントとならないケースも多いが、放置することはリスクになる」という認識を、全社員で共有しましょう。そのうえで「こういう態度は、職場では不適切だよね」と指摘し合えるような組織文化を育むことは、みなが働きやすい職場づくりにつながります。

◇ポイント2. 相互コミュニケーションによる解決

ハラスメント行為を受けたり、見聞きしたりしたときに、相談窓口へ相談することは非常に有効です。加えて、行為者に「そういう行為をされると困る」と伝えるなど、普段の相互コミュニケーションを重ねながら問題を解決していくことも重要です。

◇ポイント3. 定期的な研修やeラーニングを活用

礼節の欠如やコミュニケーション上の問題は、行為者本人に自覚がないケースが少なくありません。そこで有効なのが、全社員で同じ内容を学習できる研修やeラーニングです。まずは問題があることを「知る」機会を作りましょう。問題解決のためのコミュニケーションのヒントを得るなども、研修でできることのひとつです。

ハラスメント防止研修2025 標準レッスンで取り上げている「インシビリティ」

- 「インシビリティ」という概念について学習できます

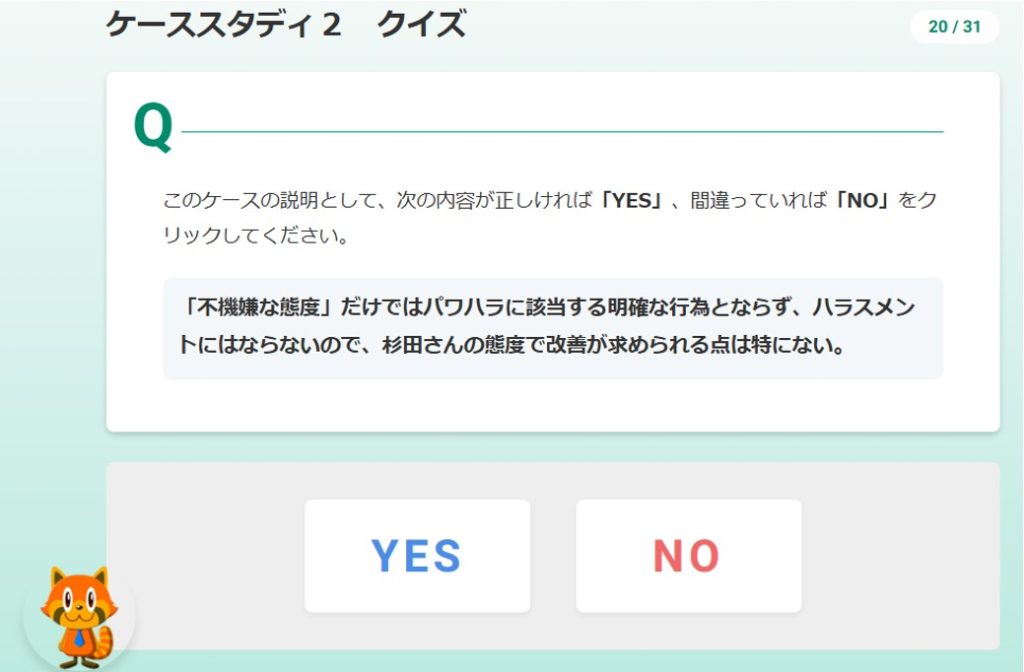

- ケーススタディでは、最近聞かれるようになった「不機嫌ハラスメント」に関する内容をとりあげています

- 「不機嫌ハラスメント」の行為者に対して、コミュニケーションをとる際のヒントも紹介しています