【2025年4月施行】東京都で「カスタマー・ハラスメント防止条例」がスタート ~取引先や顧客からのハラスメントにどう対応する? 企業が今すべきこと~

東京都の「カスタマー・ハラスメント防止条例」とは

2025年4月、東京都で「カスタマー・ハラスメント防止条例」が施行されました。これは、取引先を含む「顧客」等から商品やサービスの提供の現場で働く就業者に対し、「その業務に関して行われる著しい迷惑行為であって、就業環境を害するもの」(=カスタマー・ハラスメント 以下「カスハラ」と表記)を防ぐための条例です。

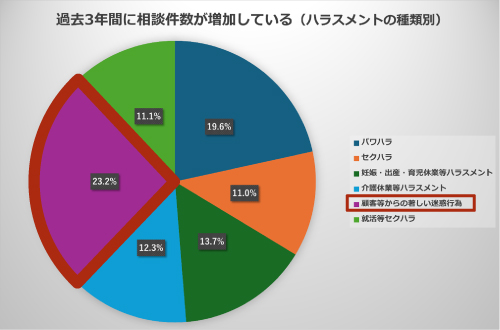

この背景には、近年のカスハラ被害の深刻化があげられます。顧客等からの過大な要求に対し、就業者や事業者が対応に苦慮するケースが増えてきており、厚生労働省の「過去3年間のハラスメント相談件数の傾向」についての調査(※)でも、23.2%の事業者が、顧客等からの著しい迷惑行為は「相談件数が増加している」と回答しています。

カスハラとは?正当なクレームとの違い

顧客を重視する商習慣のある日本では、顧客からのクレームについて、これまで「どのような要求であっても、できる限り応えていく」という姿勢がみられました。しかし、昨今は企業として対応すべき顧客からの「正当なクレーム」と「カスハラ」をきちんと区別し、カスハラについては毅然とした態度で対応をしていこう、という社会的な認識が広がりつつあります。

正当なクレームとカスハラを区別するには、「カスハラとは何か」が明確になっている必要があります。

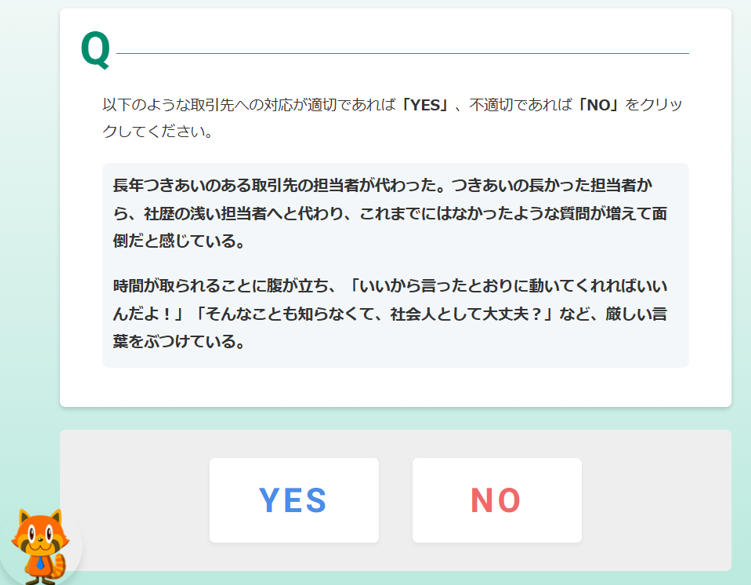

カスハラとは、取引先や顧客が、その立場を利用して従業員等の就業者に対してする、以下のような社会通念を超えた不当な要求や暴行、脅迫などの著しい迷惑行為を指します。条例においては、著しい迷惑行為について「暴行、脅迫その他の違法な行為又は正当な理由がない過度な要求、暴言その他の不当な行為」と定義されました(第2条4号)。具体的には、以下のような行為をさします。

- 長時間にわたる厳しい叱責や威圧的な言動

- 謝罪の手段としての土下座の強要

- 担当者の人格を否定する言葉や差別的発言

- SNSでの晒し行為や名誉毀損

これらは正当な「クレーム対応」とは異なり、セクハラやパワハラと同様に、企業が組織として対応すべきハラスメント行為です。一方で、正当なクレームとは「業務の改善や新たな商品又はサービスの開発につながるものであり、不当に制限されてはならない(※)」ものです。

※東京都『カスタマー・ハラスメントの防止に関する指針』より

企業に求められるカスハラ対策とは

東京都の条例施行を受け、企業にも以下のような対応が強く求められるようになっています。

1.従業員教育・研修の実施

正当なクレームとカスハラの違いや、カスハラには「ハラスメントとしての対応」をすることが重要だということを理解し、現場での対応方法を学ぶ機会の整備が不可欠です。また、自社の従業員が取引先に対してカスハラを行うことのないよう教育等をすることも求められています。

2.対応マニュアル・エスカレーション体制の構築

カスハラの被害を受けた従業員が、一人で悩みを抱え込まないよう、相談・報告ルートを明確にし、組織として守る体制を整える必要があります。

3. カスハラ発生状況の記録・分析

再発防止のための対応策を講じるには、記録・報告体制の整備も重要です。

当社の支援:eラーニングでカスハラ対策を強化

カスハラ対策として推奨されることのひとつが、社内研修の実施です。「カスハラとはなにか」「カスハラにはどう対応していったらよいか」ということについての共通認識の醸成は、カスハラ対策の第一歩になります。

当社では、そのご支援となるeラーニング教材として『取引先へのハラスメント防止』をご用意しております。

この教材の特徴は、加害者および被害者を「取引先」として、取引先からの、もしくは取引先へのカスハラ防止について学習できる内容としている点です。「カスハラ」ときくと、まずはBtoCでの一般顧客がイメージされますが、実際の商習慣においては、BtoBにおける取引先とのやりとりにおいて、自分自身がカスハラの被害者となるだけでなく、ときに加害者となってしまうリスクは少なくありません。